食管癌从确诊到离世的两年回顾总结

淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】

淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】

2023年8月16日完结。

坐标北京。父亲2021年初确诊,2023年初离世,享年68岁。无意在这里倾诉悲苦,只是同其他许多知友一样,回想起当时在知乎读到的经验分享,觉得如果能把这两年回顾一下,也许能给其他病友一些参考,想必父亲也是乐见的。另外,知乎的文章经常看着看着就发现是广告,或者发现是故事。我只写真实经历和感受,不带货也不带节奏,而且文很长。所以家里没病人、只想猎奇的,请趁早点叉叉。

目录:

一、前兆;二、确诊;三、第一次治疗;四、6次化疗;五、放疗;六、免疫+靶向;七、肿瘤进展、出血;八、胃造瘘术;九、止痛;十、食管气管瘘和气管支架;十一、写在最后

-----------------------------------------------------

一、前兆

父亲身体一直似乎还不错,瘦但是不病弱,小病不爱去医院。2020年底某天,毫无征兆地感到胸骨正中疼痛,持续时间不很长,但疼痛当时难以抑制,自己趴在沙发上忍过去的。这次疼痛促使他去了医院检查并最终确诊食管鳞癌。根据后来的检查结果,前纵隔有一个比较大的转移灶,因此推测是转移灶压迫神经导致那次疼痛。值得注意的是,这个部位的剧烈疼痛后来很长时间再没有发生过,假如当时疼过后就算了,会进一步延误治疗。因此身体的剧烈疼痛即使是偶然的,也不能掉以轻心。

另外,父亲在后来提到,确诊前好长时间,感觉自己大口喝啤酒的感觉没有年轻时那么顺畅了,但一般日常饮食都没有困难,他以为是上了年纪导致的,没有放在心上。事后再看,吞咽不畅也是预兆。

有些食管癌病人在比较早期就已经感觉吃东西明显噎,但父亲是很晚期了才感觉到。我猜测,也许是由于有些肿瘤在食管内部生长,而我父亲的肿瘤则向外生长,因此虽然食管黏膜和食管壁都被侵袭了,但吞咽困难却不明显,相对来说更难以察觉。

其实关于癌症早筛的科普文章很多,但以前从来没有留意过。对于烟龄酒龄都很长、喜欢喝热茶吃烫食的中老年人,根据权威指南,早些开始预防性的胃肠镜、B超、CT等检查确实很有必要。

【关于胃肠镜】

据说40岁以上有家族史、烟酒史的人,都应考虑做预防性胃镜。我推荐到三甲医院一次性把无痛胃肠镜都做了。反正也要全麻一次,干脆二合一。以北医三院为例,预约周期不到一个月。按要求清空胃肠道、扎上输液管,睡一觉就完事了,检查时间一个小时左右,后序也不会造成疼痛或不适。

对已确诊食管癌的病人,胃镜是重要的检查手段,在治疗过程中判断疾病变化情况。不过我们就诊的医科院肿瘤医院对癌症病人不安排无痛胃镜,只能在病人清醒情况下做。据说无麻醉的胃镜还是挺刺激的,过程中有点难受。食管狭窄、常规胃镜无法通过的情况下,可以用超细胃镜,病人感觉会舒服很多。只是超细胃镜只能看、不能在食管或胃中做任何操作。

【关于CT】

40岁以上应做预防性胸部CT。首选低剂量螺旋CT,辐射比普通CT小很多。

二、确诊

2020年底胸部疼痛后,2021年初到某三级医院。描述了疼痛症状后,医生即刻安排上消化道造影,因为这是最快能做的检查。造影显示食管粘膜中断、狭窄,怀疑ca。ca就是cancer,癌症。

接到消息时我还没怎么听说过、更从未了解过这种病症,急忙去百度,看到“良性极少”的论断,心中凉了一半。就我后来了解的情况,影像、B超等科室医生给出ca怀疑时,基本上离确诊也不远了,因为许多身体器官恶性与良性改变的影像表现有差异,操作医生遇到怀疑ca的,即使自己经验不足不敢判断,也会请自己的上级医师给把个关再落到纸上。

接着立刻到三甲医院做胃镜取病理,确认鳞癌。决定到医科院肿瘤医院治疗。

北京有两个主要的专业肿瘤医院,一个是医科院肿瘤医院,简称医肿,由于地理位置在北京的东二环边上,也被叫东肿;另一个是北京大学肿瘤医院,或称北京肿瘤医院,位置在西三环外,相应地叫西肿。医肿胸外科有专业学组专门做食管纵隔手术,以李印为首,包括秦建军、李勇等。李印据说是从河南挖过来的,做食管手术后的吻合技术很好。我们挂到了秦建军副主任(后来很快就升主任了)的号,安排颈胸腹增强CT、PET-CT等检查。一周后拿结果复诊,确认前纵隔大转移灶,并淋巴结广泛转移(包括锁骨上等),无手术条件,推荐入内科实验组。

内科黄镜主任的组,实验组是化疗+国产PD-L1免疫,对照组只有化疗。随机分配、双盲实验,即原则上医生和病人都不知道你分到了哪一组。入组条件是未经全身治疗(也就是化疗免疫等治疗),且免疫基因检测表达高。

当时还未来得及做检测,但多方咨询,听说了3点:(1)有些病人仅靠此药就能消除肿瘤或者长期控制,有医生说“有望把食管原发病灶打没”;(2)即使免疫表达不高甚至阴性,与化疗联用时也常能见效,甚至在治疗一段时期后免疫表达会改变;(3)美国的原研药帕博利珠单抗(药品名称可瑞达,又称K药)副作用小,国产仿制药卡瑞利珠单抗容易引起血管瘤等。

因此选择了不入实验组,常规治疗,直接采用化疗+进口免疫药的方案。

确诊和开始治疗的初期,为全面了解信息、比较判断,咨询了几位医生,包括北大肿瘤医院胸外科杨跃主任,消化内科陆明、鲁智豪;301胸外科某主任(忘记具体姓名)。基本共识是不宜手术,因为过于广泛的纵隔和淋巴结转移意味着根治性手术(就是把所有癌细胞都从体内清除出去)的概率不高;化疗方案都是紫杉醇+铂。问预期生存,有两位的回答是大约一年,其他医生说不确定。几位都这么说,对我们而言几乎就是判决书。到那时我已经查看了很多信息,知道癌症治疗没有绝对,晚期能生存多年甚至肿瘤自消退的也是有的,但是这些专科医生天天与食管癌打交道,对概率的预估是有根据的。人生多少事,不都是个概率么?

在PET-CT等候大厅,见到一位母亲带着18岁的患癌女儿去做检查,姑娘全程低着头看手机。还见到一位母亲带着13岁的儿子,男孩已经长得非常高壮,但只能坐在轮椅上,头部长长的一道缝线伤口,是在天坛医院做的脑部肿瘤手术。更令人唏嘘的是,孩子妈妈打电话让家人进来接替她,因为“医生说备孕女性不能陪诊”。我心里很难过,这位妈妈显然是在儿子患病后才开始考虑二胎的,否则老大都13岁了,想生老二早就生了。这种痛苦,如何能体会。我的爸爸当时也说:孩子太可怜,我好歹也60多岁,该享受的都享受了。

【关于医院做病理、检查】我们在食管造影怀疑癌症后,时间已临近春节,马上就有连续7天什么都做不了,因此为尽快确认病情性质,找了一家三甲医院做胃镜、取病理。虽然确实赶在节前拿到了病理报告,但后来决定到肿瘤医院治疗后,也遇到了一些麻烦。(1)病理标本保存在上家医院,上家医院给出了病理报告单,但肿瘤医院对单纯的一页报告单是不认的,要求必须把病理标本从上家医院借出来,在肿瘤医院做一次病理会诊。所谓的病理标本就是几个小玻璃片,中间夹着从病灶部位取下来的肿瘤细胞。类似于我们中学学生物用的载玻片+盖玻片。这个将病理标本实物借出、会诊、归还的过程,麻烦、耽误时间、重复花钱。(2)肿瘤医院会诊提出,上家医院胃镜“取材浅表”,也就是取的位置不够深,不利于判断肿瘤的侵袭程度。这一点是我此前没有想到的,可能就是综合医院与专业肿瘤医院的差别?(3)后续治疗过程中,做基因靶点检测需要“病理白片”。所谓白片,是相对于“染色片”而言的。医院做病理诊断,会从取下来的病理组织中做切片、制成染色片。但是染色片不能用来做基因检测,也无法恢复成白片,所以要做基因检测时还需要找上家医院,请求医院协助用取的病理组织重新制作白片。

我们所涉及的两家医院好歹都在北京城,相距也不甚远;假如是异地就医,不知要平添多少麻烦。而且,我听说有些医院对于配合其他医院提供病理标本或者制作切片非常不积极,等候时间长。所以现在回想,当时不该那么着急,还是预先考虑好假如确诊了要在哪家医院治疗,再做病理和全套检查。

【关于CT类检查的电子影像】CT检查都是有电子影像文件的。在同家医院,临床医生在自己诊室的电脑上就能调取高清电子影像。

现在好的医院对肿瘤病情跟踪都会用薄层增强CT,层厚在1-3毫米,也就是说在身体上每隔1毫米就取一个断层图像。薄层扫描的好处是,即使病灶很小、或者变化轻微,也能被这种密集的断层图像给扫出来。那么相应地,薄层扫描出来的图像数量就很庞大,一次CT就至少几百张图。医生如果是在电脑上看,所有的图都能显示出来。我看到他们能很容易定位到需要看的位置,放大、缩小,能开俩窗口做对比观察。鼠标滚轮上下滑动,图像就快速轮播,那效果就像小时候玩的翻画片动画一样,医生在脑子里就好像看到了这处病灶的三维立体成像。

而胶片的数量很有限(我们做过的颈胸腹增强CT有12张胶片,已经不少了,挺沉的一袋子),是从所有扫描面图像中选取一部分输送给系统,由机器打印出来。据说,好医院的好医生可能会人工挑选最能反映病变的图像,但绝大部分情况下都是自动按比例均匀确定打印成胶片的图像。而且胶片打印出来后每个图像尺寸都挺小,医生如果眼花,恐怕都难看清。

有些医院会默认给病人提供CT影像光盘,用以支持在其他医院就诊或者网上问诊。如果默认没提供,需要的话,可以主动问问CT室能否付费刻盘。

当然,光盘里存储的图像我们普通电脑是看不了的,需要专业软件。这时候就有个工具特别好使了:好大夫在线。这个平台开发了功能,病人上传CT光盘文件,平台可以将其自动转换为手机、电脑查看的格式。所以你可以上传到好大夫平台去看自己的图像,还可以把图像链接发送给在线问诊的医生。

【关于好大夫平台】爸爸确诊早期我就下载注册了这个APP,以及咚咚肿瘤科、丁香医生。个人看来好大夫比较实用,就是简单粗暴的在线找医生问诊,入驻的医院、医生也比较多。肿瘤病人常常需要找不同医院或者不同科室的医生,比如在确诊早期和治疗方案变化关键点,需要多方咨询、比较方案;治疗过程中,需要应对各种副作用、并发症。虽然在线问诊有许多问题,比如缺乏面诊、信息沟通效率低、医生回复慢/收费高等等,但聊胜于无,总能获得些有用的参考,尤其对于身在边远地区的家庭来说,网上问诊的便利性还是值得利用。

好大夫平台还有个好处是,能查看医生与其他病人的对话记录。所以可以通过搜索找特定病例的对话记录,得到信息参考。

以为期48小时的图文交流问诊为例,我问诊过的医生,单次收费在20元到1000元不等。据说有的医生目的在于创收,有的医生目的在于引流――利用平台接触到自己专业领域的病人(尤其是自己科研方向需要的),欢迎病人来找自己就诊。

医生们接诊和回复速度差异也很大,大部分都是晚上或者周末。如果不是大问题,可以参考医生信息页面的“通常回复时间”来选择。

选医生还可以看问诊记录、评价。不论他们线下表现如何,关键是在线问诊能不能上心。通过看记录和评价,你就知道有问了一堆问题只回答一句话的,问题稍微复杂一点就回复“建议面诊”的,总是由助手回复问题、级别高的医生自己很少发声的。作为问诊的人,我的感受是最好一次性把自己的情况、问题说清楚,不要指望能和医生你来我往地聊天。比如你白天问了一个问题,医生夜里回复了;第二天白天你才看到回复,再问第二个问题,人家医生又忙去了。

【关于要不要隐瞒病情】别人情况我不知道,我只知道在我家是不可能完全隐瞒的,只能尽量往积极的方向上去说。父亲有知识有文化,会看书会上网,各种检查结果自己都要看一看,药品说明书我们也不能藏起来。除非他是文盲+不懂现代生活,否则去了肿瘤医院或者三甲医院肿瘤科,还能不知道肿瘤是什么?而且身边病友、医护总要交流。反正父亲在看到病理报告前就根据家人的表现推测了自己是恶性肿瘤,而且在确诊后不久就知道了自己是由于转移广泛而失去手术机会。

在之后的两年中,父亲接受了各种根治目的或姑息性的治疗,承受许多痛苦、失望,但始终保持着坚强的颜色,有过低落、沉默,但从未崩溃、失去风度。我在深爱和敬佩他的同时,也感到深深的无力和心酸。人生不如意事十之八九,我愿用幸存所有的如意来换这一件不如意,却又未能如意。【关于PET-CT】只看身体、不含头部,北京医保报销后还要1万多,自愿做。按医生解释,食管鳞癌易发淋巴及胸腹器官转移,确诊时做PET-CT可以判断转移扩散情况。基本原理是向体内注入放射性物质,传遍全身后,会在身体内代谢最高的部位显示出来,而癌细胞正是最活跃的东西之一。根据显示的部位、面积、信号强弱进行综合判断。父亲的PET-CT报告写满了两页多纸,医生看完直接叹气摇头。

由于使用放射性物质,这项检查要在单独楼栋进行,而且陪诊家属不能正在或准备怀孕,检查后若干天内也不建议病人与孕妇、婴幼儿亲密接触。前后需要半天时间,避免与核磁等约在同一天。我们按预约单上的要求带着3瓶500毫升的矿泉水去了检查楼,医生先拿其中一瓶兑了药和热水,要求15分钟内喝完;再静脉注射药剂(应该就是放射性药,因为给我们打药的医生是隔着防护墙、穿戴防护衣和手套操作);病人和家属进入准备室后,按对讲器中传来的医生指令,先后两次、按时再喝掉另两瓶水。到了扫描环节就和普通CT一样操作了。

我属于重视规范指南的人,因此虽然不明白检查单上为什么特意写“3瓶500ml矿泉水”,仍是乖乖买了3瓶水去医院。但有些病人带了3个没有标注容量或刻度的、不透明的保温杯,还有人带的一只超大水瓶、告诉医生说装了1500毫升白开水。参考上面说到的流程,就可以明白为什么这些做法都不行,家属们不得不匆匆跑去医院外面的报刊亭买瓶装水(不一定非要500毫升整,稍多一点550毫升一瓶的也行)。(顺便吐槽一下医科院肿瘤医院,院内居然没有小卖部,连自助贩卖机也没有。后来我在线填医院的问卷调查时还提了建议,不知道现在改进了没。)

【关于增强CT】静脉注射碘海醇作为强化显影剂,其他操作与普通CT相同。做增强的前后也要求病人多喝水,以便尽快把碘剂排出体外。对于为什么要我们同时做增强和PET,当时不明白,PET那么强大了还做增强干嘛?后来想一想,因后续的治疗主要以增强为跟踪手段,不会频繁做PET,所以需要确诊初期、治疗前有增强来作为对比基线。

三、第一次治疗

入住医科院肿瘤医院的借床医院桓兴肿瘤医院。位置在东南四环边上,面积不大,但停车场总能找到位置,且后来遇到的医护都很和气。医肿还有另一个借床医院叫“三环”,也在东南三四环间。

疫情期间不能探视,陪护家属也不能换人。好在只要三五天就能出院,而且基本治疗方案已在总院与主任商定,因此由妈妈陪护,我去上班。妈妈身体还不错,也是有知识有文化能照顾自己和爸爸。这就算比较幸运的了。

用药前各种常规检查,基本都正常;双药化疗+K药免疫,输完没什么特别的不适,观察观察就出院了。化疗原理大家都知道,药物打击人体内最为活跃的细胞――通常是肿瘤细胞,然而其他活跃的细胞,如头皮毛囊、骨髓造血等,也会被殃及,因此出现脱发、血细胞低。K药基本原理是促使人体的免疫系统更好地识别并对抗肿瘤细胞,正因如此,其副作用可能是系统性的,发生于皮肤、肺部等。爸爸肺功能一般,曾做过气胸手术,且有肺大泡、肺气肿,因此医生反复叮嘱要注意免疫性肺炎,可能在短时间内危及生命。

出院后一段时间,肺倒是无碍,但手脚出现肿胀后严重脱皮,脱了不止一层。管床医生判断是免疫药引起的皮肤反应,为此我还专门找医药代表咨询,并听了协和医院皮肤科孙春霞教授的专题讲座“免疫治疗的皮肤毒性”。结论是现阶段需要停用免疫药进行观察,以免继续用药引发致命的皮肤或体内器官粘膜损伤。

此时是很失望的。寄予厚望的免疫药不能用,岂不是只剩化疗了?我即刻后悔当初和爸爸说了许多免疫药的好处,那时是为了鼓励他,可现在突然不能用了,落差让人难受。所以后来各种治疗方案前后,我都不敢把话说得太满,生怕又加重失望。癌症家属这种战战兢兢如履薄冰,杯弓蛇影草木皆兵,谁能体会呢?

【关于免疫药K药】小小的一支,10毫升,约1.8万元(不在医保内),成人剂量是2支/21天。这个开销一般家庭都承受不了,好在药企有赠药政策。医生会告知对口的医药代表是谁,只要按要求准备材料、邮寄,并且按期随访,就可以买两次赠两次,再买两次后赠药一直到满两年,也就是说两年费用3.6万*4=14.4万。自费买的那些,医院直接就给开了,跟着住院费一起交费;赠送的那些,需要家属提前办好处方手续,预约用药时间和地点,由定点药房送药到医院,自己领了药交给医生护士。

K药属于生物制剂,需要冷藏保存,且并非所有医生都有资格签批赠药手续,也不是所有医院都能安排用药。需提前咨询好自己的医生,或到“生命之钥”公众号去查询有权限的医生和医院名单。药企安排有“专员”负责指导病人或家属办理赠药手续、解答问题,加上专员微信即可。

【关于紫杉醇和一本书《癌症传》】紫杉醇是非常老的一种化疗药,上个世纪就在美国最早发现并使用了,但一直到现在也是非常有效、常用的。对身体状况可以的食管鳞癌,紫杉醇+铂或氟尿嘧啶+铂是一线化疗方案,基本上每个医生都会安排先从这个开始。

我曾读过一位外国(好像是美国)学者写的畅销书《癌症传》,全书回顾了人类发现、记录、认识、对抗癌症的漫长历史,其实也映射着现代医学的发展轨迹。在这历史中有将毕生精力投注于癌症研究和治疗的科学家、医生,有四处游说募集资源的社会名流,也有顽强求生创造奇迹的病患。书中提到紫杉醇,最初是从一种杉树的树皮中提取到的,医生发现它具有杀死癌细胞的功效后,这种杉树差点被砍伐到灭绝,幸好有化学家们持续努力实现了分子结构测定和人工合成,大大降低成本、实现量产,在此后几十年中输入无数癌症患者的身体,带来生的希望。

虽然我尚未读完时就遭遇了爸爸确诊,巨大的精神冲击使我失去了再翻开这本书的勇气,但我必须说这是一本好书。

四、6次化疗

21年2至6月,以21天为周期,累计双药化疗6次,中间更换过一种铂。过程中脱发、恶心、腹泻、白细胞降低、体力减退等情况陆续发生并加重,打了两次升白针。

每两次化疗之间做一次增强CT,显示食管病灶部位变薄(就是肿瘤有所消退),部分淋巴结缩小。

期间还因为食管鳞癌较少转移到前纵隔,而计划对前纵隔的转移灶做穿刺,排除那是另一种原发癌症的可能。只是排队穿刺排了一个多月,等排到的时候化疗已使转移灶缩小,医生判断很可能穿不到癌组织,因此放弃。虽然理论上该做而没做成,但至少是因为肿瘤缩小这样一个积极的原因,而且后来做了锁骨上淋巴结穿刺,确认是鳞癌转移,所以即便当时做了,估计治疗方案也不会有大的变化。

肝脏上还新发现一个小点。医生让做核磁,我记得自己预约完检查、漫无目的走到医院里一条小路边,在春天温暖明媚的阳光中,坐在马路牙子上哭。后来核磁排除肝转移,感觉像是老天爷赏了一点幸运。

虽然一直没有手术机会,但4次化疗后至少能考虑放疗了。挂了放疗科惠周光主任的号,由于淋巴结转移范围广,医生判断如果能再做两个周期的化疗,可能有利于进一步缩小辐射面积和剂量。于是又做两次,到6次化疗结束,准备放疗。此时人已经比确诊前虚弱了,但也没办法,总要搏一个根治或长期生存的机会吧。

【关于病情跟踪】肿瘤治疗是个过程,且病人的用药、检查、身体指标和症状,往往复杂多变,有时需要咨询多家医院、多科室医生,因此我做了表格跟踪记录。治疗周期中几项重要血液指标的变化做了统计图表,用以辅助判断各种治疗手段的影响。

每次重要的门诊前,准备一份简表往医生面前一放,省去很多问答解释。问到一些症状出现的时间和用药的变化过程,我也能翻着手机给出准确的回答。不止一位医生表扬过我,还问我是不是学医的。其实我不是。假如我学医,也许能为爸爸做更多,但遗憾我不是,我只能尽自己最大的努力。

【关于营养支持】从治疗的最开始、爸爸还像正常人一样,我们的管床医生就一直嘱咐多吃饭、尽量增加体重。问他人参、灵芝、燕窝、海参之类的有没有用,他说鸡蛋牛奶瘦肉鱼虾就很好,足够,都是优质蛋白质;其他东西如果你有钱、非要吃,你就吃。话说到这样基本上也就明白了。

常有病友家属说“发物不能吃”,所谓发物包括了海鲜鸡蛋羊肉等等。但我确实没有听到看到有任何一位专业医生同意这个观点。传说中的“五红汤”我们断断续续一直在喝,肯定不会有什么立竿见影的神奇功效,但感觉这五红材料(红豆、红皮花生、枸杞、红枣、红糖)也不会有坏处。

医院营养科提供会诊,医生会问每日进食情况,结合身体指标提出营养补充建议。营养科给开出来的东西都是自费的,还挺贵,所以我们以自己采购为主。我一直给爸爸买蛋白粉,还有瑞能、全安素等作为加餐,每天一小瓶200ml。后来有腹泻的时候就买百普素,短肽营养剂,消化吸收更容易。这几种是处方药,需要提前咨询好医生并且实名购买。天猫药房、京东药房的官方店都可以。

蛋白粉选乳清蛋白,吸收率比大豆蛋白高。消化不好还可以选分离乳清蛋白,把大分子搞成小分子、更易吸收。比分离蛋白更易吸收的是水解乳清蛋白,但价格进一步高上一大档。品牌方面我买过的是GNC(健安喜)、雀巢、雅培。雀巢雅培不用说了,在医学营养方面是领先的;GNC在美国遍地都是,美国人民一桶一桶往家买,卖到中国来也基本上价格公道,比起某些热爱打广告、弄个大豆蛋白或混合蛋白粉还卖得贼贵的品牌好多了。

全营养剂方面,可参见表格。

在爸爸治疗的晚期,依靠营养管的时期,基本上就是营养液续命。我感谢这些企业研发的全营养素,把各种元素包括防止便秘的膳食纤维都考虑了,质量可靠、使用方便,在我们最需要的时候支持病人营养,减轻照护负担。

蛋白粉、百普素营养粉和瑞能营养液使用说明

1. 这3种营养品都怕热,因为受热会导致里面的营养元素被破坏,所以不要用热水冲,也不要用微波炉加热得温度太高。不超过40度为好。蛋白粉可以混合在水、粥、牛奶、豆浆等食物里。百普素营养粉需要严格按照说明书里的要求,按比例用水配置,配得太浓或者太淡都不好。

2. 蛋白粉里面只有蛋白质,属于单一营养品,其作用是锦上添花,增强体质。因此不能用蛋白粉替代饭菜。“今天没胃口,吃不下饭,吃点蛋白粉吧”,这个思路是不对的。但是蛋白质对身体又非常重要,尤其是治疗期间、手术前后,对蛋白质的需求量更高,所以在正常营养的基础上额外补充蛋白质,是有好处的。

3. 百普素营养粉和瑞能营养液,属于“全营养剂”,也就是说这里面该有的都有,包括蛋白质、碳水化合物、维生素、微量元素、膳食纤维等等。从医学上说,4袋百普素(每袋125克)就可以完全提供一个正常人一天所需的全部营养。6-8瓶的瑞能(每瓶200毫升),也可以提供一天的全部营养。以此来换算,大约1.3袋百普素,或者2瓶瑞能,相当于一顿饭。当然,饭菜永远是最好的、最优先的。如果胃口不好、吃不下饭,可以用瑞能、百普素作为补充。

4. 瑞能的特点:在全营养的基础上,专门为肿瘤病人优化的配方。额外增加了欧米茄-3不饱和脂肪酸(就是鱼油里含有的优质脂肪酸,对心脑血管有好处),脂肪总量更高。因为肿瘤细胞会消耗身体内的能量,如果能量不足,身体储备的脂肪和其他器官原本需要的能量就会被消耗掉,而脂肪是为人体提供能量的最主要的物质,额外增加脂肪就有助于保持好的身体状态。瑞能是低糖配方,在血糖可控的条件下,糖尿病人也可以使用。所以,瑞能主要作为日常的营养替代或者营养增强。

5. 百普素的特点:在全营养的基础上,专门为消化功能不佳的病人优化的配方,把大分子蛋白质变成水解蛋白。水解蛋白是蛋白质形态中最容易吸收的一种,理论上说,它在胃肠道内可以达到100%的吸收率,不需要消化液和胃肠蠕动来进行消化就能吸收。因此,百普素的适应症中,第一种就是胰腺炎,还有其他各种胃肠道功能受损的情况。糖尿病可以使用。所以,百普素主要作为胃肠不舒服时候(比如呕吐、腹泻)的营养替代或补充。

五、放疗

21年7-9月是放疗周期,前后各休息一个月,中间28次放疗,每个工作日按预约时间去照一照就好了。办理了门诊特病,报销后自己承担大约1万元吧。

放疗科的惠周光主任只在看门诊的时候见到一次,后来都是他的学生王文卿医生安排具体事项,据王医生说放疗方案由惠主任审定。医生先根据前期各种检查资料确定放疗靶区,在身体上画标记,制作量身定制的模具。每次放疗时要把模具扣在身上。假如洗澡把身上的标记洗模糊了,还要尽快找医生重新画。

王医生说“放疗是有根治机会的”,我虽不敢存太高的奢望,而且不敢向爸爸转达,但仍然满心期待和感激。

放疗结束后一个月复查,对爸爸的效用一般。从影像结果来看,食管病灶变化不大,淋巴结也只有一部分缩小了,锁骨上淋巴结中仍然存在活跃的癌细胞。与此相对,副作用倒是不少――胸部皮肤烧灼成了黑红色,食管水肿疼痛。再两个月左右复查胃镜,显示食管溃疡型病变。我不知道这溃疡与放疗是否有一定的因果关系,但据理论说,放疗是会对粘膜等产生辐射伤害。

医生说放疗的效果可能要几个月才能逐渐显现出来,但很遗憾我们一直没有等到病情向好的阶段,更别说彻底消灭癌细胞了。我们不后悔做放疗,再来一次也还是这个选择,因为毕竟那时身体状况还好、没有远端器官转移,不会放弃可能根治的机会。还是那句话,许多事都是概率问题。不能因为事后证明自己在概率之外,就回过头来否定当初依据概率做出的选择。

【感谢医生】感谢王文卿医生。他在放疗开始前仔细看CT影像并耐心向我讲解可能的风险和注意事项,还加了微信,后续多次在微信中指导应对副作用。我是经由王医生讲解才知道爸爸的肿瘤压迫纵隔内的神经,导致左肺不张。正常人左肺和心脏共用胸腔,因此胸腹之间的膈肌应左侧比右侧略低,但爸爸是反过来的,右侧比左侧低,说明左肺不张、右肺在独力支撑,只是由于本身体力欠佳所以感觉不明显。

【关于皮肤保护】按照各种推荐,网上买了比亚芬软膏。奇怪的是有两种在售,一种法国进口、天猫国际卖的晒后/烫伤修复,叫“Biafine”;一种似乎是国产的、号称医用射线防护,叫“比亚芬”。前者便宜、后

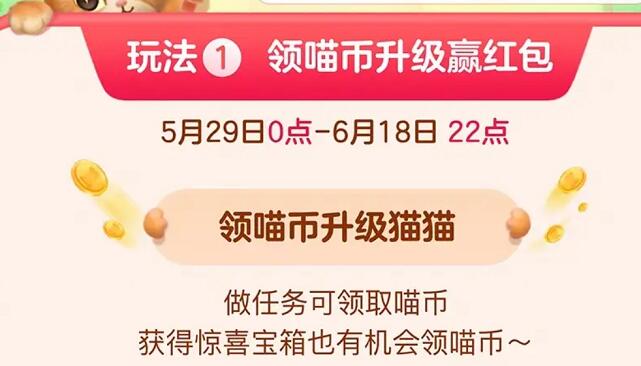

..天猫助人气活动每个用户有几次,天猫助人气活动每个用户有几次,618抢红包,在2023 天猫618 年中大促天猫互助群2023最新活动里,我们一起完成助力活动和分享,加入我们,一起度过有意义的天猫狂欢节时光!